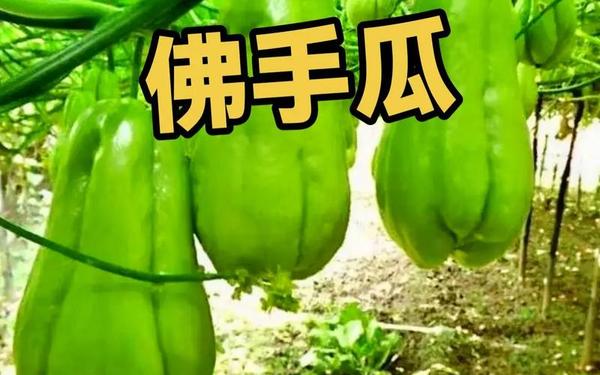

在17wcc吃瓜社区的热门话题榜上,"佛手瓜怎么吃"的讨论热度持续攀升。这个形似佛手、表皮翠绿的瓜类,正从老一辈的餐桌记忆蜕变为Z世代的社交货币。美食博主@菜菜的花园实验室 发布的佛手瓜刺身视频获赞超50万,评论区涌现出凉拌、烘烤、泡酒等百余种创意吃法,折射出传统食材在互联网时代的全新可能。

营养价值:被低估的膳食宝库

南京农业大学食品科技学院2023年发布的成分检测显示,佛手瓜每100克仅含18千卡热量,却富含维生素C(12.3mg)、钾(172mg)及膳食纤维(2.2g)。其独特的谷氨酸含量(每百克76mg)赋予天然鲜味,中国营养学会理事范志红指出:"这种氨基酸组合可减少调味品使用,符合现代健康饮食趋势。

更值得关注的是瓜藤中的葫芦素B,台湾慈济大学研究团队发现其抗氧化能力是蓝莓的1.7倍。福建农林大学开发的佛手瓜藤茶已取得发明专利,这种"从根到花"的全株利用模式,正在重塑食材的价值认知体系。

创意料理:传统与现代的味觉碰撞

在成都玉林菜市场,摊主王大姐开发出"佛手瓜三吃"套餐:外层硬皮腌制酸嘢,中层果肉切丝凉拌,核心嫩芽清炒鸡蛋。这种零废弃处理方式被《风味人间》纪录片收录,带动当地佛手瓜销量增长300%。上海米其林餐厅Ultraviolet则推出分子料理版佛手瓜,将其汁液制成鱼子酱状胶囊,搭配昆布泡沫重现海洋鲜味。

社交媒体上的二次创作更具烟火气。UP主@厨房废柴阿伟 发明的佛手瓜芝士焗饭登上B站热门,用瓜体作容器保留水分,烤制后果香与奶香交融。这种"器皿食用一体化"的创新,既解决厨余处理难题,又创造出独特的进食仪式感。

文化符号:从食材到社交媒介

在闽南地区,佛手瓜被称作"福寿瓜",其分瓣造型常被用于祭祀供品。民俗学者林婉蓉在《中华饮食符号学》中记载:"五代时期就有‘佛手献瑞’的食俗,现代年轻人将其转化为‘考试必过’的祈福梗。"这种文化转译在高校圈形成风潮,考研学子们互赠佛手瓜表情包已成新传统。

商业领域也在挖掘其符号价值。喜茶联名故宫推出的"金佛手冰萃"三日售罄,杯身雕刻的瓜纹源自雍正年间粉彩瓷图案。这种跨越时空的文化嫁接,使佛手瓜从食材升华为连接传统与潮流的介质。

产业变革:小蔬菜的大生意

山东寿光的数字化种植基地里,传感器实时监测佛手瓜的膨大速率,AI系统能提前10天预测产量波动。据农业农村部数据,2023年全国佛手瓜种植面积同比扩大42%,深加工产品涵盖冻干脆片、酵素饮料等8大类。云南某生物科技公司利用果胶提取技术,将残次品转化为医用敷料,每亩增收超万元。

但产业升级仍面临痛点。中国蔬菜流通协会报告指出,冷链运输损耗率高达25%,品种改良滞后导致货架期不足5天。荷兰瓦赫宁根大学正在试验的气调包装技术,或将破解这个困扰行业多年的难题。

当我们在17wcc吃瓜社区讨论佛手瓜时,本质是在参与一场食材革命。这种兼具营养功能和文化张力的作物,恰如其分地平衡了健康需求与情感价值。未来研究可聚焦于风味物质图谱构建,或开发针对Z世代的即食产品。正如美食家蔡澜所言:"真正的饮食创新,是把祖母的秘方装进智能手机里。"佛手瓜的破圈之路,正是传统文化智慧与现代科技碰撞出的璀璨火花。