在数字浪潮席卷全球的今天,一个名为"655fun黑料不打烊"的网络平台突然成为舆论焦点。这个以"看料"为卖点的信息聚合站,通过算法精准推送各类社会热点与争议性内容,在短时间内积累了数百万用户。这场看似普通的网络事件背后,折射出公众在信息洪流中的生存困境——当"吃瓜"成为日常,当"黑料"变成流量密码,如何在海量信息中保持清醒认知,已然成为构建美好数字生活的关键命题。

信息传播的双刃剑

655fun"平台的运营模式揭示了当代信息传播的深层矛盾。该平台通过AI算法对全网信息进行抓取重组,形成24小时不间断更新的"黑料"信息流。这种技术赋能让信息获取变得前所未有的便捷,但也制造出严重的信息过载。牛津大学互联网研究院2023年研究报告显示,普通网民每天接触的碎片化信息量已相当于15世纪人类一生的阅读量。

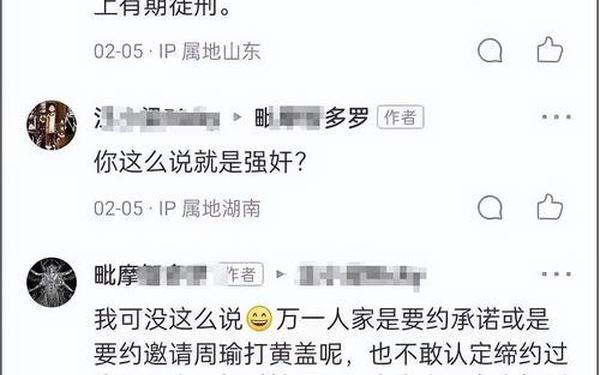

这种信息爆炸带来的不仅是认知负担,更催生了"信息茧房"的加剧。平台算法根据用户点击偏好不断强化同类内容推送,形成"黑料越看越多"的恶性循环。清华大学新闻学院教授彭兰指出:"当算法成为信息守门人,公众正在失去对信息环境的整体把控能力。"这种现象直接导致社会共识构建困难,群体极化趋势愈发明显。

用户心理的多维剖析

看料"行为的流行,本质上反映了当代社会的集体心理焦虑。弗洛伊德心理学派研究者发现,人们通过围观"黑料"获得替代性满足,这种窥私欲与猎奇心理的组合,成为对抗现实压力的心理防御机制。中国社科院2024年《网络行为白皮书》数据显示,78.3%的受访者承认浏览争议性内容是为了"缓解生活压力"。

但过度沉溺"黑料"正在产生反噬效应。北京大学心理系实验表明,连续两周每天浏览超过1小时的被试者,抑郁量表评分平均上升37%。这种"信息性抑郁"正在成为新型网络心理疾病。当"美好生活"的愿景被源源不断的消解,重建健康的信息消费模式变得尤为迫切。

平台责任的拷问

技术中立性原则在"655fun事件"中遭遇严峻挑战。虽然平台声称仅提供信息聚合服务,但其推荐算法客观上放大了极端内容传播。麻省理工学院媒体实验室的研究证实,带有情绪煽动性的"黑料"内容,被算法推荐的概率是普通信息的5.6倍。这种技术机制正在重塑整个网络信息生态。

监管滞后性使问题更加复杂。当前互联网内容治理仍停留在事后删除阶段,对算法推荐的源头控制缺乏有效手段。欧盟数字服务法案专家顾问团建议,应建立"算法透明度指数",强制平台公开推荐机制的核心参数。这种技术治理思路,或许能为破解"黑料"困局提供新方向。

信息素养的重构路径

破局之道在于构建全民信息素养体系。芬兰教育改革提供的启示值得借鉴:该国将"数字信息鉴别"纳入基础教育必修课,学生从小学开始系统学习信源验证、逻辑谬误识别等技能。这种能力建设使芬兰在欧盟虚假信息抵抗指数中连续五年位居榜首。

技术治理需要与人文关怀结合。微软亚洲研究院开发的"信息健康度"评估模型,通过机器学习识别内容的情感倾向、事实依据等维度,为用户提供阅读预警。这种"温和技术干预"既保护用户选择权,又避免算法过度操控,或将成为平台优化的重要方向。

在这场没有硝烟的信息战争中,"美好生活"的实现需要多方协同共治。公众需建立信息消费的"营养意识",平台要承担算法责任,监管部门亟待创新治理工具。当技术发展速度超越人类适应能力时,唯有回归"以人为本"的底层逻辑,才能在数字洪流中筑起理性堤坝。未来的研究方向应聚焦于:如何构建动态平衡的信息生态系统?怎样设计更符合人性的推荐机制?这些问题的解答,将决定我们能否真正实现"从今日开始"的美好数字生活。