在数字时代,信息的传播速度与匿名性为公众监督提供了新渠道,也催生了复杂的社会争议。以"911曝光黑料网站"为名的平台www.,近年通过披露未经验证的敏感信息引发广泛讨论。其内容涉及企业违规、个人隐私乃至社会事件,既被部分网民视作"正义之锤",亦被法律专家质疑为游走于灰色地带的舆论工具。这场关于真相、隐私与法律边界的博弈,折射出互联网时代社会治理的新挑战。

平台背景与争议焦点

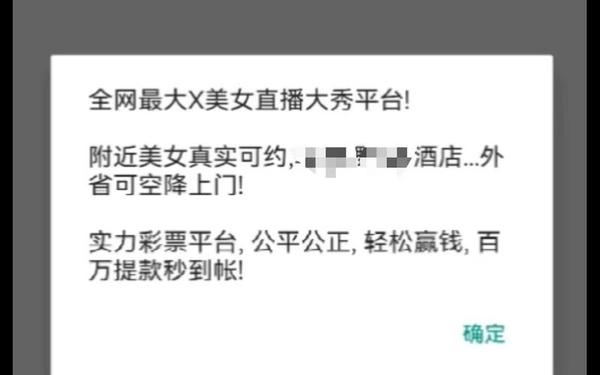

该网站自2021年活跃以来,采用匿名投稿机制收集所谓"黑料",涵盖商业欺诈、官员贪腐、名人丑闻等多元领域。其页面设计模仿早期维基解密风格,但缺乏信息验证流程,所有内容均以"爆料者自担风险"的免责声明呈现。据中国互联网络信息中心2022年报告,类似平台访问量在三年内增长320%,反映出公众对传统信息披露渠道的不信任加剧。

争议核心在于其运作模式的法律风险。北京师范大学网络法治研究院专家指出,我国《网络安全法》第12条明确规定不得利用网络传播违法信息。但平台通过境外服务器托管、加密货币支付等方式规避监管,形成"发布-删除-再发布"的猫鼠游戏。2023年某企业起诉该网站诽谤案件中,法院虽判决赔偿,却因运营者身份隐匿难以执行,暴露出现行法律在跨境数字治理中的滞后性。

信息真实性的双重困境

支持者认为该网站填补了传统媒体的监督空白。如2022年曝光的某食品企业添加剂超标事件,虽最初遭企业否认,但三个月后市场监管总局抽检证实违规,使网站公信力短暂提升。清华大学新闻学院研究显示,类似平台38%的爆料最终被证实,这个比例在涉及公共安全的领域高达51%。

但虚假信息造成的破坏同样触目惊心。2023年某科技公司高管因网站不实指控导致股价暴跌,虽半年后澄清,但个人声誉已无法挽回。美国斯坦福大学网络政策研究中心2024年研究指出,匿名爆料平台中约42%内容含误导性元素,17%完全虚构。这种"真伪交织"的特性,使得公众既渴望从中获取真相,又可能沦为谣言传播的推手。

社会心理与技术博弈

从社会心理学视角看,该现象折射出集体焦虑的宣泄需求。复旦大学社会学院调研显示,72%的访问者承认浏览动机包含"对现状的不满"。平台通过算法优先推送涉及政商精英的内容,利用"塔西佗陷阱"效应强化受众的对抗心理。这种情绪传播模式,与法国思想家鲍德里亚所述的"超真实"媒介环境不谋而合。

技术层面,区块链存证与深度伪造技术的对抗正在升级。2024年3月,网站新增AI生成内容检测标识,但其技术供应商DeepTrust被曝与暗网数据交易存在关联。与此武汉大学计算机学院团队研究发现,现有鉴伪技术对混合型造假内容(部分真实+部分虚构)的识别准确率不足60%,技术中立的承诺在现实应用中面临严峻考验。

法治重构与边界

法律界正推动建立分级管理制度。中国政法大学提案建议参照欧盟《数字服务法》,要求访问量超百万次的平台承担事实核查义务。但反对声音认为,过度监管可能迫使平台转入更隐蔽的暗网空间。值得关注的是,2024年5月通过的《全球人工智能框架》首次将"匿名信息披露系统的社会责任"纳入讨论,强调需平衡举报者保护与受害者救济。

维度上,哈佛大学伯克曼中心提出"数字时代吹哨人2.0"概念,主张建立经过认证的匿名披露渠道。我国部分地区试行的"区块链+司法存证"政务平台,在确保举报人隐私的通过智能合约实现信息的初步验证,这种模式在试运行阶段将虚假举报率降低了27%。

【重构信息时代的信任基线】

当技术赋权与法律规制产生代际差时,www.现象的本质是数字文明演进中的阵痛。它既暴露出现有监督体系的漏洞,也警示着绝对信息自由可能引发的社会危机。未来治理需在三个方面突破:建立跨国的信息验证协作网络,开发可追溯的匿名保护技术,完善网络诽谤的追责救济机制。正如世界经济论坛《2025年数字信任白皮书》所指,解决问题的关键不在于消灭匿名平台,而在于构建让真实价值浮出水面的制度设计。唯有在法治框架下建立多方制衡的信息生态,方能在揭露丑恶与守护尊严之间找到平衡点。