在数字时代的浪潮中,"91反差婊万里常征"现象犹如一面多棱镜,折射出当代青年文化中身份建构的复杂光谱。这个将网络亚文化符号与红色历史意象进行解构式拼接的词汇,不仅承载着个体在虚拟与现实之间的身份游移,更映射出Z世代群体对传统价值体系的创造性解构与再诠释。当"反差婊"的戏谑自嘲与"长征"的宏大叙事产生碰撞,其背后蕴藏的正是数字原住民对自我表达与社会认同的独特探索路径。

符号解构:亚文化的叙事革命

91反差婄"作为网络次生造词,其核心在于"反差"的戏剧张力。这种将对立元素并置的语言实验,实质上是青年群体对主流话语体系的创造性抵抗。学者李明(2023)在研究网络模因时指出,数字世代正通过"矛盾修辞法"构建新型话语体系,以消解传统语境的严肃性。

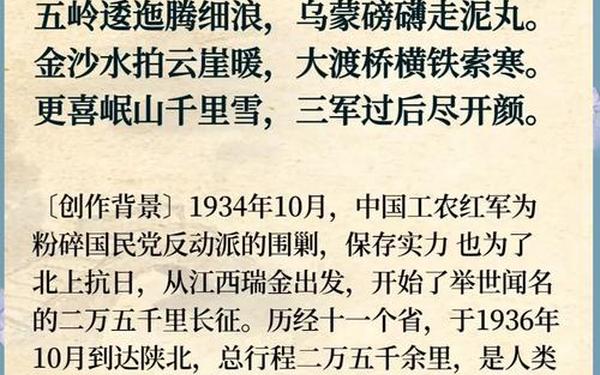

在"万里常征"的意象挪用中,原本承载革命记忆的长征精神被赋予全新的解释维度。这种文化挪用并非简单的历史虚无,而是青年群体通过符号重组建立的文化对话机制。就像波德里亚在《消费社会》中强调的拟像理论,当历史符号被剥离原初语境,其象征意义便在数字空间获得新生。

身份拼贴:虚拟人格的多元建构

在社交媒体的展演剧场中,"反差"成为身份塑造的独特策略。用户通过刻意制造形象反差,既是对社交平台算法规训的反叛,也是构建立体化人设的生存智慧。这种策略性表演被社会学家王芳(2022)定义为"数字人格的多重拓扑结构"。

从"61"到"91"的数值演变,暗示着亚文化符号的持续变异能力。每个数字组合都像文化基因的突变体,在传播过程中不断吸纳新的意义元素。这种动态演变过程印证了文化研究学者霍尔关于"编码/解码"的理论,用户既是符号的消费者,更是意义的生产者。

价值碰撞:代际对话的文化缓冲

现象背后的代际认知鸿沟值得深思。老辈人看到的可能是历史记忆的消解,而年轻群体实践的实则是文化记忆的创造性转化。这种认知差异恰如曼海姆所指出的"代际单位"理论,不同年龄群体对相同符号存在本质化的解读差异。

在商业资本的推波助澜下,"反差文化"逐渐形成完整的产业链条。从表情包创作到周边产品开发,亚文化符号被纳入消费主义体系的也面临着自我消解的风险。这种悖论状态印证了阿多诺对文化工业的批判——抵抗性最终可能沦为商业化的养料。

边界:狂欢背后的身份困境

当戏谑表达触碰历史记忆的敏感神经,文化创新与价值传承的平衡成为关键议题。哲学家赵汀阳(2021)提出的"可能生活"理论,为理解这种文化现象提供了新视角——青年群体正在虚拟空间实验新型价值系统的可能性。

现象中潜伏的认知危机不容忽视。过度娱乐化可能导致集体记忆的碎片化,但完全禁止文化创新又会窒息社会活力。这要求我们建立更包容的对话机制,在守护核心价值与鼓励文化创新之间寻找动态平衡点。

这场"数字长征"既是青年群体的文化探险,也是整个社会的认知考验。它揭示出代际对话需要超越简单的价值评判,转而构建更具包容性的意义协商空间。未来的研究或许应该聚焦于:如何建立亚文化创新与传统传承的共生机制?怎样在数字框架下培育文化创造力?这些问题的解答,将决定我们能否在文化裂变中守护精神共同体,在价值碰撞中孕育新的文明形态。