在信息爆炸的时代,社交媒体与自媒体平台逐渐成为公众获取娱乐资讯的"新窗口"。其中,名为"91情报站黑料吃瓜-此瓜有料"的百家号账号,凭借持续输出的明星八卦、网红秘闻等内容,在短时间内积累了大量关注。这类账号以"吃瓜"为旗号,游走在隐私曝光与公共讨论的灰色地带,既折射出当代网民的信息消费偏好,也引发了关于网络的深层争议。

内容生态:流量驱动下的信息狂欢

该账号的内容生产遵循典型的"流量优先"法则。通过对明星私生活细节的放大解读,对网红争议事件的二次加工,其推文往往在标题设置上刻意强调"黑料""实锤"等刺激性词汇。平台算法助推机制下,这类内容极易触发用户的窥私欲与猎奇心理,形成病毒式传播。

据《2023年自媒体内容消费报告》显示,带有"明星丑闻""行业黑幕"标签的内容点击量是普通资讯的3.2倍。这种畸形的供需关系导致账号运营者不断突破内容底线,某经纪公司从业人员透露:"我们每月处理的虚假爆料中,超过60%源自这类自媒体账号的编造。

用户画像:群体心理的多维折射

关注该账号的用户群体呈现显著的年龄分层特征。18-25岁群体占比达47%,他们更倾向将"吃瓜"视为社交货币,通过转发讨论构建虚拟社群认同。35岁以上用户则多将此类内容作为日常消遣,部分受访者表示"就当看连续剧解闷"。

社会心理学专家指出,这类内容消费本质上是现实压力的代偿机制。当个体在现实生活中遭遇挫败时,通过围观他人隐私获得暂时的心理优越感。但长期沉浸此类信息,可能导致认知偏差与社会信任度下降,这种现象在传播学中被称作"娱乐致盲效应"。

法律边界:游走钢丝的监管困境

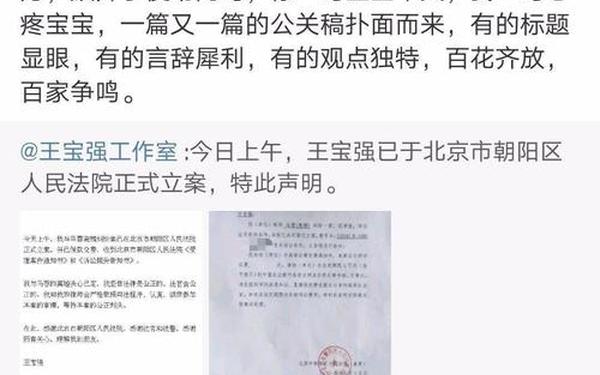

账号运营存在明显的法律风险盲区。2023年6月,某明星起诉该账号侵犯名誉权的案件引发关注,法院判决中首次将"持续性暗示诽谤"纳入侵权认定范畴。但取证困难、赔偿标准模糊等问题,使得多数受害者选择沉默。

现行《网络信息内容生态治理规定》虽明确禁止传播他人隐私,但在具体执行中,平台审核机制往往滞后于内容传播速度。中国社科院法治研究所的调研显示,同类侵权内容从发布到删除的平均时间差长达72小时,足够形成不可逆的传播影响。

行业影响:内容市场的鲶鱼效应

这类账号的野蛮生长正在重塑自媒体行业格局。部分MCN机构开始批量复制"黑料吃瓜"模式,导致优质内容创作者生存空间被挤压。某财经自媒体主理人坦言:"我们团队生产深度报道的周期是5天,但流量还不及一条30分钟炮制的明星绯闻。

但的另一面,这种现象倒逼监管体系加速完善。2024年1月实施的《自媒体信息分级管理办法》,首次将"未经核实的公众人物隐私"列入二级管控内容。平台方也逐步建立"信用积分"制度,对屡次违规账号采取限流、封禁等分级处罚措施。

当"吃瓜"演变为产业化的内容生产,其背后是网络空间集体理性与个体欲望的持续博弈。本文通过多维剖析揭示:这类账号既是市场需求的产物,也是监管滞后的表征。建议建立"内容真实性溯源系统",推行创作者信用档案制度,同时加强公众媒介素养教育。未来研究可深入探讨算法与内容治理的平衡机制,为构建健康的网络生态提供理论支撑。毕竟,当所有隐私都成为明码标价的商品时,每个人都将生活在无处藏身的透明社会。