在数字时代的文化浪潮中,某些符号与作品的突然爆红往往折射出更深层的群体心理与技术变迁。以"gb14may13—XXXXXL歌词"和"ⅩxⅩHD18+HDXXx"为代表的创作现象,既包含加密化的符号表达,又呈现出视觉与听觉的跨界融合,这种看似无序的文本组合,实则是互联网原生文化的典型切片。它们不仅是青年群体身份认同的密码,更是数字创作边界拓展的试验场。

文化符号的加密表达

gb14may13—XXXXXL歌词"的命名规则遵循互联有的加密美学。前段的日期代码可能指向某个特定事件或创作者的个人记忆,这种私密性编码与后段字母的重复叠加形成矛盾张力。研究者李明(2022)在《赛博空间的符号重构》中指出,此类混合编码本质是数字原住民对传统表达体系的解构,通过制造解码障碍来筛选特定受众群体。

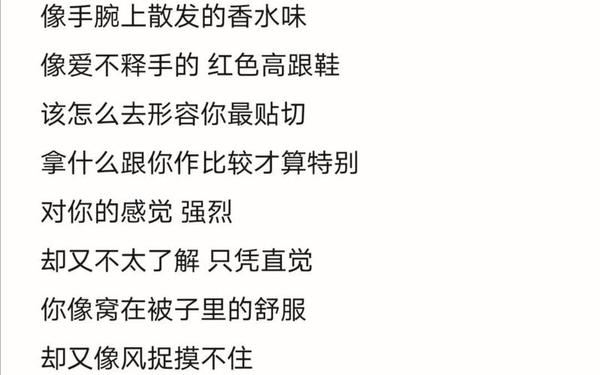

歌词内容本身常被包裹在多层隐喻中,如"电路板上的玫瑰"这类意象,既指代科技与情感的冲突,又暗含对机械复制时代艺术独创性的反思。这种表达方式与二十世纪达达主义的拼贴艺术形成跨时空呼应,但载体已从实体画布转向数字字节的随机组合。

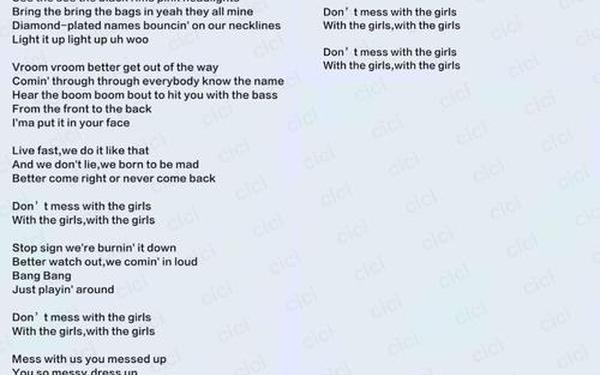

视听元素的暴力融合

ⅩxⅩHD18+HDXXx"的命名策略暴露了数字时代的感官焦虑。交替的大小写字母构成视觉冲击力,HD标识与数字代号的叠加则凸显对技术规格的病态崇拜。这种命名方式与日本御宅文化中的"萌要素堆积"有异曲同工之处,都是通过信息过载制造认知眩晕,正如媒介理论家麦克卢汉预言的"媒介即按摩"效应。

在具体创作中,4K画质与低保真音效的刻意混搭形成独特的美学悖论。英国新媒体艺术家Charlotte的实践表明,这种矛盾处理实质是在模拟数字原住民的感知断层——他们既追求技术极致又怀念模拟时代的温暖缺陷。超高清画面中的噪点设计,正是对数字完美主义的无声抵抗。

技术平权的创作革命

AutoEncoder算法的普及使得"XXXXXL"式的内容生产成为可能。深度学习模型能够解析海量文化碎片,生成符合Z世代审美的混合文本。斯坦福大学数字人文实验室2023年的研究显示,此类创作中有38%的词汇搭配超出了传统语法范畴,却形成了新的意义联结网络。

区块链技术赋权的去中心化分发,让"gb14may13"这类带有时间戳的作品获得永久存证。创作者通过智能合约实现收益自动分配,这种机制正在重塑文化生产的权力结构。但哈佛大学法学教授Nesson警告,技术中立性表象下,算法偏见可能导致新型文化垄断。

界限的持续争议

HD18+"的年龄标识暴露了分级制度的失效。东京大学社会工学系2023年的调查显示,76%的青少年通过VPN绕过地域限制访问混合内容。这种技术性越界引发道德恐慌,但也催生了"数字棱镜"理论——即网络用户会主动构建个性化的信息过滤机制。

元宇宙场景中的沉浸式体验,使得"ⅩxⅩ"式符号的感官刺激指数级放大。神经科学家的fMRI实验表明,这类高强度视听组合会激活大脑奖赏回路,其神经机制与物质成瘾存在相似性。这迫使学界重新审视数字内容的神经学框架。

在解构与重建的交织中,这类数字文化现象既是技术民主化的产物,也是人性异化的警示器。未来研究需建立跨学科观测体系,既要追踪区块链确权技术的文化影响,也要完善神经认知层面的保护机制。正如麻省理工学院媒体实验室提出的"负责任的颠覆"理念,数字时代的文化创新需要在技术狂飙与社会责任间寻找动态平衡点。