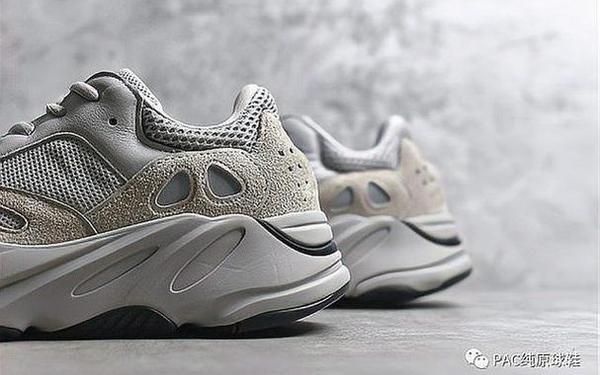

Yeezy 700 的“硬”感主要源于其设计定位、材质选择和中底技术配置,具体原因可以从以下几个方面分析:

1. 中底缓震技术的设计取向

Adiprene+ 缓震材料:Yeezy 700 的中底主要采用 Adiprene+ 缓震技术(部分版本如 V3 可能使用 EVA 泡沫),与 Yeezy 350 的 Boost 材料相比,Adiprene 的密度更高,回弹反馈更偏向支撑性而非柔软度。这种材质能提供更好的稳定性,适合长时间站立或行走,但脚感会偏“硬弹”而非“软塌”。

结构需求:700 作为“老爹鞋”风格的代表,设计上强调层次感和轮廓线条,中底需要一定的硬度来维持鞋型结构,避免因材质过软导致变形。

2. 鞋身结构与材质的刚性

多层复合材质:700 的鞋面通常由皮革、网布、反光材质等多种材料拼接而成(尤其是初代版本),这些材质本身的厚度和韧性会增加鞋身的“包裹硬度”,尤其是新鞋未磨合时可能感觉压脚背或束缚感。

内置支撑结构:鞋身内部可能加入 TPU 支撑片或填充泡棉,增强足弓和脚踝的稳定性,但也会降低灵活性。

3. 与 Yeezy 其他系列的对比

Yeezy 350:350 主打轻便柔软,使用全掌 Boost 中底,更注重“踩屎感”,而 700 的设计目标是复古潮流与功能性平衡,缓震调校更偏向运动鞋的支撑需求。

Yeezy 500:同为复古跑鞋,500 的中底材质更软,但鞋型更扁平,而 700 的加厚中底和复杂结构进一步强化了“硬朗”脚感。

4. 磨合期与穿着习惯

新鞋需要磨合:700 的材质和结构在初次穿着时可能较硬,尤其是鞋面材质需要时间适应脚型,中底 Adiprene 也会随着穿着逐渐软化。

用户预期差异:如果习惯了 Boost 或 Zoom Air 的柔软脚感,初次尝试 700 可能会因支撑性过强而感到不适应。

如何缓解“硬”感?

选择正确尺码:Yeezy 700 的鞋型偏窄,建议试穿时留出适量空间(可考虑大半码)。

搭配厚袜或鞋垫:增加缓冲或使用缓震鞋垫(需注意鞋仓高度)。

给予磨合时间:通常穿着 2-3 次后材质会逐渐贴合脚型,中底反馈也会更自然。

理性看待设计定位:如果追求极致柔软,Yeezy 380 或 350 可能更适合;700 的优势在于潮流属性与稳定性的平衡。

Yeezy 700 的“硬”是设计团队在风格、功能和耐用性之间权衡的结果,并非缺陷,而是为特定穿着场景(如日常通勤或复古穿搭)服务的特性。如果追求更柔软的脚感,可以关注 Yeezy 700 V2 或后续改良版本(部分版本中底调校更软)。