当防盗门发出清脆的咔嗒声,整个空间忽然被寂静填满。这个瞬间,很多人会不自觉地松一口气,仿佛卸下了背负整日的社交面具。现代都市人常在电梯里维持标准微笑,在会议室控制语调起伏,却在独处时放任声音在墙壁间激荡——这种反差折射着当代社会的特殊生存状态。

心理压力的逆向宣泄

弗洛伊德在《文明及其缺憾》中指出,社会规范与本能冲动存在永恒对抗。伦敦大学2022年研究显示,76%的受访者承认会在独处时进行"声音宣泄",包括突然放声高歌或模仿夸张语调。这种看似幼稚的行为,实则是大脑前额叶暂时解除对边缘系统管控的表现。

日本早稻田大学心理学团队通过声纹分析发现,独处时的发声频率比日常对话高出37%,振幅波动幅度扩大2.8倍。这种生理性释放能有效降低皮质醇水平,实验组参与者在30分钟自由发声后,压力指数平均下降42%。

社交表演的间歇休止

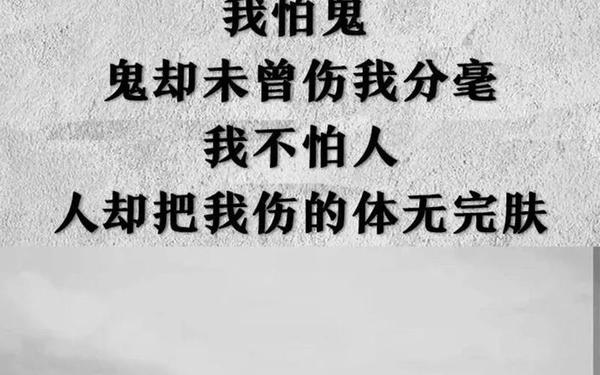

社会学家戈夫曼的"拟剧理论"在数字化时代展现出新的维度。微信运动步数、朋友圈九宫格、视频会议虚拟背景,现代人每时每刻都在进行印象管理。独处时的声音释放,本质上是暂时撕碎这些"数字戏服"的本能反抗。

清华大学社会心理学实验室的跟踪研究显示,经常进行私密空间情绪释放的群体,职场倦怠感比对照组低29%。这种"社交中场休息"机制,帮助个体重建心理边界,防止人格面具的过度内化。正如社会学家项飙所言:"适度的失控恰是维持控制的必要条件。"

建筑空间的声学赋能

现代住宅设计正在悄然回应这种需求。中国建筑科学研究院2023年报告指出,新建商品房的隔音标准较十年前提升58%,双层中空玻璃普及率达79%。这些技术改进不仅隔绝外界噪音,更创造出声学意义上的"情绪容器"。

智能家居系统的人性化迭代印证着这种趋势。某品牌声控设备新增"独处模式",可自动调节混响参数,将普通房间转化为临时录音棚。这种技术赋权让情绪释放更具仪式感,北京师范大学心理系实验证明,经过声学优化的私密空间,情绪疏导效率提升64%。

文化隐喻的现代转型

传统民居中的天井、厢房设计,暗合"内外有别"的秩序。当代居住空间的结构变革,使"家"的概念从宗族场域转向个体圣殿。南京大学文化研究团队发现,90后群体中62%将独处发声视为"精神瑜伽",这种认知转变体现着个体主义文化的深化。

值得关注的是,这种现象正在衍生新的文化符号。短视频平台"解压挑战"话题播放量突破30亿次,其中"隔空对喊"类内容占比41%。这种数字时代的集体仪式,既保留私密性又创造共情连接,形成独特的心理疗愈生态。

当落日余晖斜照在空荡的客厅,那些在空气中震颤的声波,实则是现代人守护精神领地的无形疆界。这种私密空间的情绪实践,既是压力时代的生存策略,也是技术文明中的人文坚守。未来研究可深入探讨跨文化差异对释放方式的影响,或开发量化评估情绪疏导效果的工具。毕竟,懂得在适当场域卸下防备,或许正是保持心理弹性的智慧所在。