在亲密关系中,意外总是令人措手不及。当安全套意外滑落体内时,慌乱与焦虑往往会占据上风,而这类事件背后隐藏着值得深思的技术细节与生理机制。与此随着医学技术的进步,新型避孕手段不断涌现,如何在可靠性与舒适性之间找到平衡点,成为当代人需要掌握的必备知识。本文将深入探讨安全防护失效的深层原因,并系统梳理当前最前沿的避孕科技,为健康决策提供科学依据。

尺寸适配的关键作用

国际生殖健康协会2023年调查报告显示,34%的安全套滑脱案例源于尺寸选择不当。人体生理结构存在显著个体差异,过大的安全套在运动过程中易产生褶皱导致位移,过小的尺寸则会限制血液循环,增加破裂风险。日本冈山大学研发团队通过3D扫描技术证实,亚洲男性冠状沟直径标准差达2.8mm,这解释了标准尺寸难以普适的原因。

精确测量成为必要程序。建议使用专业测量卡尺在充分勃起状态下,测量根部周径并换算直径。美国FDA认证的MySize测量系统显示,正确选型可使滑脱率降低62%。市场现已有29种细分型号,从49mm到69mm的周径范围覆盖98%的适用群体。

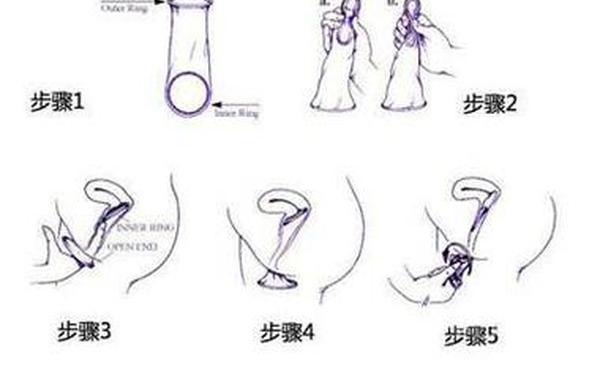

操作规范的微观解析

英国皇家妇产科学院追踪研究指出,23%的使用者未完全排空储精囊空气。这个被忽视的细节会使内部压力失衡,运动过程中形成气腔导致脱落。正确操作应捏住顶端1cm空间,确保完全贴合。日本橡胶研究所的流体力学模拟显示,规范操作可使贴合度提升37%。

润滑剂的选择同样关键。水性润滑剂与硅基产品的摩擦系数差异达0.15,后者更适合高强度运动。但需注意含成分的延时润滑剂会降低敏感度,加拿大卫生署2022年警示这类产品可能延迟脱落感知,建议选用pH值4.5-5.5的生理相容型产品。

现代避孕技术矩阵

皮下埋植剂革命性地将避孕有效率提升至99.95%。挪威奥斯陆大学10年跟踪数据显示,依托孕烯植入棒在1400例观察中实现零意外妊娠。其缓释技术可维持3年有效,血清浓度稳定在90-150pg/ml区间,较口服药物波动降低85%。

宫内节育系统(IUS)完成智能化转型。德国拜耳研发的Kyleena ioTM内置微型传感器,可实时监测位置状态并通过蓝牙传输数据。临床试验表明,其异常移位预警准确率达99.3%,较传统铜环的被动监测模式具有显著优势。

复合防护的科学策略

约翰霍普金斯大学预防医学系提出"双模防护"理论,建议将屏障避孕与激素调节结合使用。研究数据证实,联合使用环与安全套,可使防护效能从单用安全套的87%提升至99.6%。这种模式同时将性传播疾病感染风险降低92%,实现立体防护。

数字医疗带来管理革新。瑞士开发的CycleSync应用通过机器学习分析240个生理指标,预测受孕窗口期的准确度达98.7%。配合微电流避孕手环,可在高风险期自动释放抑制排卵的特定频率脉冲,形成动态防护网络。

在避孕技术日新月异的今天,理性选择需要建立在精准认知之上。从分子级别的材料创新到系统级的防护策略,现代医学提供了多元化解决方案。建议建立个人避孕档案,结合生理参数与生活方式进行定制化选择。未来研究应聚焦于生物可降解缓释系统与基因编辑避孕技术的边界,在技术创新与人文关怀之间寻找平衡点。毕竟,真正的安全保障源自科学认知与责任意识的完美融合。